La co-progettazione come vantaggio competitivo

Coinvolgere le persone, gli utenti finali, nella progettazione di tecnologie è un metodo che, già a partire dagli anni Settanta, aiuta ad anticipare il loro impatto negativo sulla vita delle persone e della società.

Nel settore dell’innovazione tecno-soluzionista (1) – ovvero l’innovazione che si concentra principalmente sulla generazione di un prodotto senza l’integrazione di una riflessione sulle ricadute politiche del suo impatto a livello sistemico — la co-progettazione è raramente applicata e spesso è solo ridotta a buzzword. Diversamente, nell’innovazione a impatto sociale, questo metodo è preferito per integrare la tecnologia in progetti con un impatto positivo sulla collettività, ma rimanda ad un’idea di innovazione di nicchia, un’alternativa un po’ “hippie” portata avanti solo dai “buoni”.

In questo articolo vogliamo mettere in luce, un po’ provocatoriamente, una diversa prospettiva: la co-progettazione come il “vantaggio competitivo” dei progetti di innovazione sociale digitale, ovvero l’approccio che assicura la resilienza che manca all’innovazione che si costruisce solo intorno al profitto.

Chiunque abbia seguito un corso o un workshop su come si progetti un modello di business innovativo, avrà sicuramente fatto esperienza di alcuni strumenti di design thinking come i cosiddetti canvas — ovvero fogli bianchi strutturati in blocchi da compilare che aiutano a definire aspetti chiave di un’idea imprenditoriale (2). Dal valore chiave del prodotto al modo in cui viene distribuito, il canvas guida passo dopo passo l’imprenditore/trice a capire quali siano le migliori strategie per realizzare un’idea, in tutte le sue fasi, fino ad arrivare ai suoi possibili acquirenti.

Nel contesto dell’innovazione digitale sociale è attraverso un sistema di pratiche dal basso che un progetto prende vita: alla compilazione del canvas si sostituisce il dialogo e la partecipazione diretta di chi intende risolvere un problema al quale nessuna azienda e/o tecnologia sta dando risposte perché, secondo gli investitori, non esiste nessun mercato.

I processi e le pratiche dell’innovazione sociale digitale dovrebbero essere considerati, a nostro avviso, un vantaggio competitivo perché trasformano un progetto a impatto sociale nell’unica strategia efficace per fronteggiare problemi complessi in contesti di scarsità di risorse. Con questa prospettiva, l’innovazione sociale digitale sfugge a una diffusa narrativa buonista che la narra come alternativa hippie all’innovazione digitale per posizionarsi tra i processi di progettazione con una maggiore possibilità di successo.

Le derive semantiche della co-progettazione

Per argomentare il nostro concetto, prima di tutto riteniamo sia utile sottolineare che parole come co-progettazione e co-creazione vivono oggi una situazione di grande conflitto semantico: nei contesti dell’innovazione tecnologica, infatti, sono buzzwords utilizzate erroneamente per comunicare che il progetto è “incentrato sugli utenti”, ovvero che la soluzione è stata modellata e testata con gli utenti finali, aumentando quindi le possibilità che abbia reale successo nel mercato. In questo mondo, si spaccia per co-design ciò che è “user-centered design”.

Diversamente, nel contesto dell’innovazione sociale, l’espressione co-progettazione aiuta a comunicare che il progetto nasce da un processo inclusivo, da una conversazione aperta e orizzontale tra portatori di bisogno e progettiste/i, dalla collaborazione tra comunità. Questa accezione è sicuramente corretta, ma perde a volte e rischia di svalutare il metodo della co-progettazione, poiché lo associa ad un solo tipo di innovazione, quella del sociale, di chi vuole “fare del bene”.

Piuttosto, questi metodi possono rappresentare, diversamente dalle connotazioni descritte prima, il reale vantaggio competitivo messo in atto dai progetti di innovazione sociale digitale.

Ritorno al futuro: la co-progettazione degli anni ’70

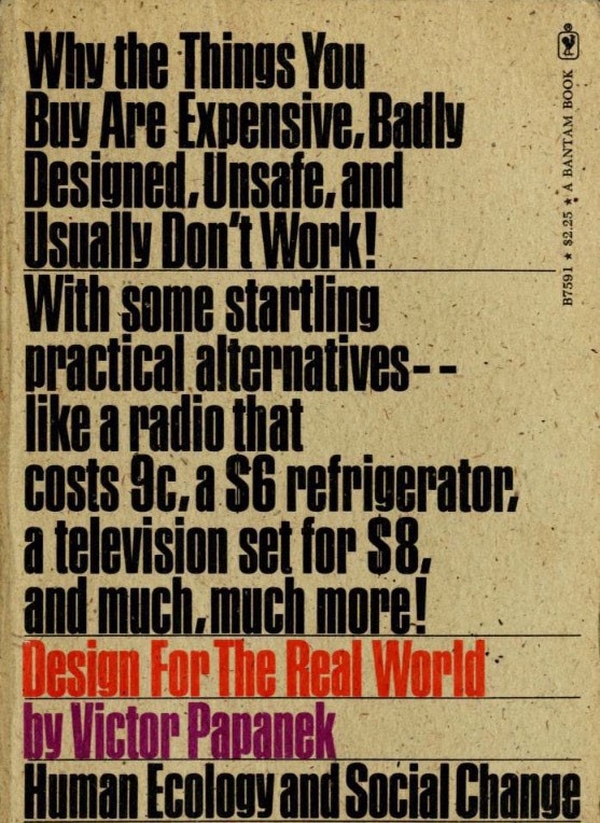

Per spiegare questo concetto guardiamo al passato, soprattutto alla storia del design, in particolare agli anni ’70. Victor Papanek, professore e progettista austriaco emigrato negli Stati Uniti e pioniere del design sostenibile e sociale, scrive nel 1971 “Design for the real world”, un testo che propone una prospettiva politica al disegno industriale. In quel testo, Papanek critica il design al servizio di logiche di consumo e generatore di rifiuti e parla di design fai-da-te e di etica del riparare, dimostrando che è possibile progettare una radio con componenti semplici, facilmente riparabile e dal costo di soli 9 centesimi.

Il design deve essere uno strumento innovativo, altamente creativo e interdisciplinare che risponde ai bisogni dell’uomo. Deve essere più orientato alla ricerca e dobbiamo smetterla di insozzare la terra con oggetti e strutture progettati malamente (3).

Con Papanek, si avvia un discorso politico sul design a impatto sociale in cui l’attenzione per questo aspetto non è un’esotica metodologia alternativa, ma un modo di progettare tutti gli oggetti di vita quotidiana. Papanek ci insegna che il co-design funziona come una sorta di linea guida per evitare la realizzazione di prodotti inutili, ovvero solamente estetici, per mettere a fuoco i bisogni reali delle collettività e in opposizione all’idea che gli individui siano solo dei consumatori. Papanek andrebbe riletto, a maggior ragione in un’epoca tecno-soluzionista dove abbondano le start-up del prodotto inutile.

Al di fuori dei contesti accademici e dalle facoltà di design non è così noto quanto il co-design (con gli utenti) o il design partecipativo (con tutti gli stakeholder di un progetto) abbiano inoltre radici negli studi avviati, sempre negli anni ’70 ma in paesi scandinavi, sull’integrazione delle tecnologie all’interno degli ambienti di lavoro. Nel progetto UTOPIA (4) per esempio, un gruppo di ricercatori guidati da Pelle Ehn svilupparono una serie di strumenti e processi per coinvolgere i lavoratori e i sindacati nella ridefinizione dei processi e degli spazi di lavoro, dando loro voce al fine di migliorare la qualità della loro vita.

Questa è un’indagine sull’attività umana di progettare oggetti computerizzati che siano utili alle persone per loro attività lavorative quotidiane. L’enfasi è sulle opportunità e i vincoli per una democrazia industriale e la qualità dell’esperienza di lavoro (5).

Negli anni ’70, quando i computer stavano per irrompere in ogni fabbrica e ufficio, un gruppo di ricercatori capisce che, per evitare un impatto negativo sulla vita dei lavoratori, bisogna “aprire” il processo di progettazione delle soluzioni già a partire dalla fase di ideazione e coinvolgere gli utenti in quanto veri esperti del problema. Con il co-design, il processo di messa in relazione la vita umana con l’impatto delle tecnologie diventa un common, ovvero uno spazio di tutti e in cui tutti operano attivamente per contribuire alla sua definizione.

Il fallimento dell’innovazione non a impatto sociale

Negli ambienti dell’innovazione digitale come gli hackathon e i meetup, si sente molto spesso parlare di co-creazione e co-design, ma sono solo poche le persone che realmente mettono in pratica queste metodologie per generare nuovi dispositivi tecnologici. Una prova della mancanza di correlazione tra le idee generate nel contesto dell’innovazione tecnologica e i problemi complessi è il dato statistico di fallimento delle startup della Silicon Valley: il 50% – percentuale che aumenta negli altri paesi – chiude (6), perché l’idea e il prodotto non hanno aderenza con il mondo reale e, quindi, con i bisogni della collettività.

Sul piano della definizione dei bisogni, un progetto definito a partire da una dialogo aperto con tutti gli attori di un determinato problema ha molte più probabilità di avere successo rispetto a progetti ideati da un piccolo gruppo di persone che non hanno esperienza di quel problema. Quella che suona forse come una banalità è in realtà la prima causa di fallimento delle startup (7).

Da questi dati, a nostro parere, non solo emerge l’evidenza che il sistema startup è una piattaforma di supporto alla circolazione di denaro invece di una strategia di sviluppo sostenibile, ma che è possibile affermare che co-progettare e generare in modo partecipato una soluzione ad un problema sociale è il vero vantaggio competitivo dei progetti di innovazione digital sociale.

Lo svantaggio dei paesi del primo mondo

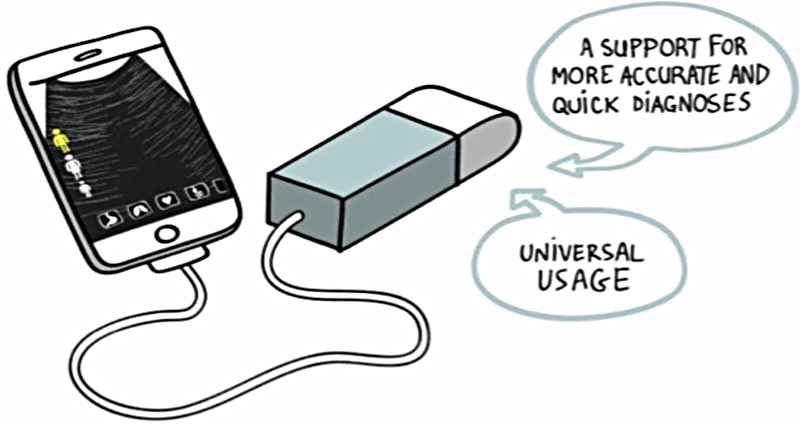

Non è raro che nei progetti umanitari per gestire crisi di rifugiati o disastri naturali le tecnologie siano progettate con cura. Quei progetti affrontano un problema complesso, ma anche molto specifico in contesti in cui le risorse sono scarse in maniera evidente. Nel settore della salute, si utilizzano le tecnologie open source, la comunicazione mobile e processi di co-progettazione in cui sono coinvolti medici, pazienti (non sempre in maniera diretta) e grandi organizzazioni umanitarie con le loro diverse missioni. Ci vengono in mente gli stetoscopi stampati in 3D di Tarek Loubani, o il dispositivo di diagnostica mobile EchOpen. Pensando a questi progetti, potremmo immaginare che tutti i dispositivi, le piattaforme e le app del paese del cosiddetto “primo mondo” possano essere progettate in questo modo? Che siano a basso costo, accessibili per tutti, e proteggano la privacy dei dati? Molto spesso nel “primo mondo” l’innovazione non funziona allo stesso modo: c’è spreco, perdita di denaro, inquinamento e commercio di dati. Forse per la prima volta nella storia, siamo noi ad essere in una situazione di svantaggio rispetto ai cosiddetti paesi in via di sviluppo.

Il vantaggio competitivo della comunità

Sul piano della creazione di una comunità, i progetti di innovazione sociale possono essere definiti tali proprio perché generati con o da una comunità specifica e mai per una comunità. In progetti a impatto sociale, la comunità non si concepisce a posteriori e non è una voce di un piano finanziario, ovvero il totale degli investimenti da fare in pubblicità Facebook e Google per raggiungere il target audience — quella che poi viene chiamata Community nel mondo del marketing. Nei progetti di innovazione, la comunità costa denaro e scompare appena il capitale degli investitori termina. Al contrario, nell’innovazione sociale digitale, la comunità è sempre organica, non si acquista e, per questo, può garantire la sostenibilità di un progetto. Pensiamo al famoso Arduino, la scheda open source per fare elettronica fai-da-te: il solo forum online di Arduino conta circa 750.000 persone e cresce senza grandi investimenti dell’azienda, che rimane competitiva anche dopo la nascita di moltissimi progetti hardware nello stesso settore.

Come Arduino, molti progetti di innovazione sociale digitale utilizzano licenze open source come quadro legale per supportare una collaborazione diffusa e la redistribuzione di risorse e di progetti commons. Lo sviluppo open source è la pratica più vicina e forse più rappresentativa di un approccio partecipato, perché abilita dei processi di sviluppo collaborativo aperti: se gli ideatori di Arduino dovessero abbandonare il progetto, altre persone potrebbero continuare collaborativamente a sviluppare la sua tecnologia. Non è forse un vantaggio la possibilità che un prodotto sopravviva ai suoi stessi ideatori e sviluppatori?

Picture from EchOpen, www.echopen.org

Nuovi criteri di supporto all’innovazione

In uno dei libri di riferimento sull’open design, John Thackara parla di openness come di una questione di sopravvivenza (8). Nel contesto di questo articolo, riutilizziamo l’espressione di Thackara: la scelta di applicare la co-progettazione nel contesto dell’innovazione sociale digitale è una questione di sopravvivenza, ovvero genera un vantaggio competitivo rispetto ad altri progetti di innovazione dove la risoluzione di un problema complesso è approcciata solamente tramite una prospettiva tecno-soluzionista, dove la narrativa della community è usata come strategia di marketing per aumentare il fatturato.

Chiudiamo la nostra riflessione sul vantaggio competitivo dell’innovazione a impatto sociale immaginando un futuro in cui le politiche legate all’innovazione e gli ecosistemi dell’innovazione (programmi di finanziamento pubblici, investitori, incubatori e università) usino come criterio di valutazione l’applicazione di processi di co-progettazione reale e non simulati. In questo futuro, una soluzione basata sull’ipotesi di un problema sociale mai validata da un reale coinvolgimento di tutti gli attori in campo — c he quindi escluda dalla fase di ideazione e progettazione gli utenti finali — verrà lasciato indietro nella lista dei progetti sostenuti. Questo perché i progetti di innovazione sociale digitale avranno maggiori probabilità di durare nel tempo e di innescare delle dinamiche positive a livello politico, sociale e anche economico.

Note

(1) Morozov, E. (2013), To Save Everything, Click Here: The Folly of Technological Solutionism, PublicAffairs, New York

(2) Osterwalder, A., Pigneur, Y., (2010), Business model generation, John Wiley and Sons, Hoboken, USA

(3) V. Papanek (2005), Design for the real world, Chicago Review Press, p. 4

(4) Ehn, P. (1988), Work-Oriented Design of Computer Artifacts, Almquist & Wiksell International Publ., Stockholm. pp.327–350

(5) Ibidem

(6) Griffith, E. (2014) Why startups fail, according to their founders, Fortune.com, http://fortune.com/2014/09/25/why-startups-fail-according-to-their-founders/, ultima visita 7 marzo 2019

(7) Ibidem

(8) Thackara, J. (2011), “Into the open”, in van Abel, B. et al (eds) Open Design Now. Why design cannot remain exclusive, Bis Publishers: Amsterdam, pp. 42–47

by Serena Cangiano, with the contribution of Valeria Graziano and Zoe Romano. WeMake is the cluster lead for Health and Care in DSI4EU project.

Leggi l’articolo in inglese su Medium.

Per rimanere aggiornato sul progetto DSI4EU, seguici su Twitter, Medium e iscriviti al gruppo Telegram. Se lavori con un’organizzazione o un progetto legato alla DSI, crea un profilo sulla piattaforma DSI4EU su digitalsocial.eu/register.